笔记中如有涉及源码的部分,参考以下库:

编译器到底是个什么东西?

说到底,编译器也是一个程序:输入字符串,输出目标代码。

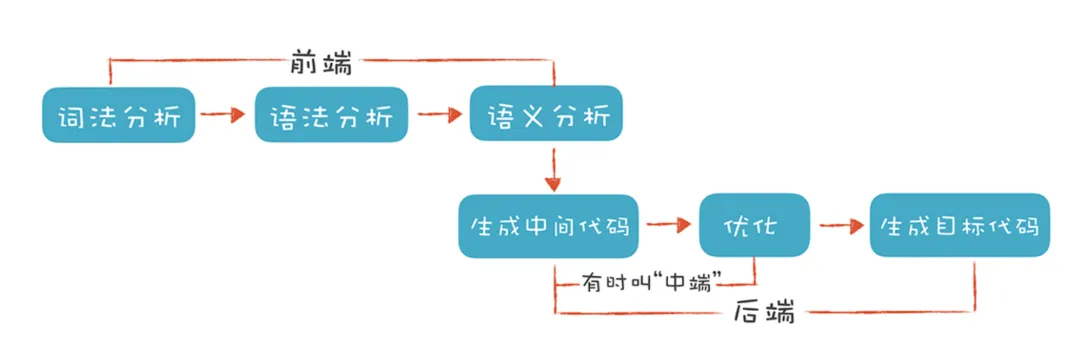

从总体上看有如下过程:

- 词法分析:读入源码字节,将其组成有意义的TOKEN流。比如把

return这六个字符放在一起, 理解成为一个单词。 - 语法分析:根据TOKEN流构建树形的中间表示,也就是生成AST抽象语法树。

- 语义分析:检查是否和语言的定义一致,并且会收集信息放入语法树中以便在随后的代码生成过程中使用。

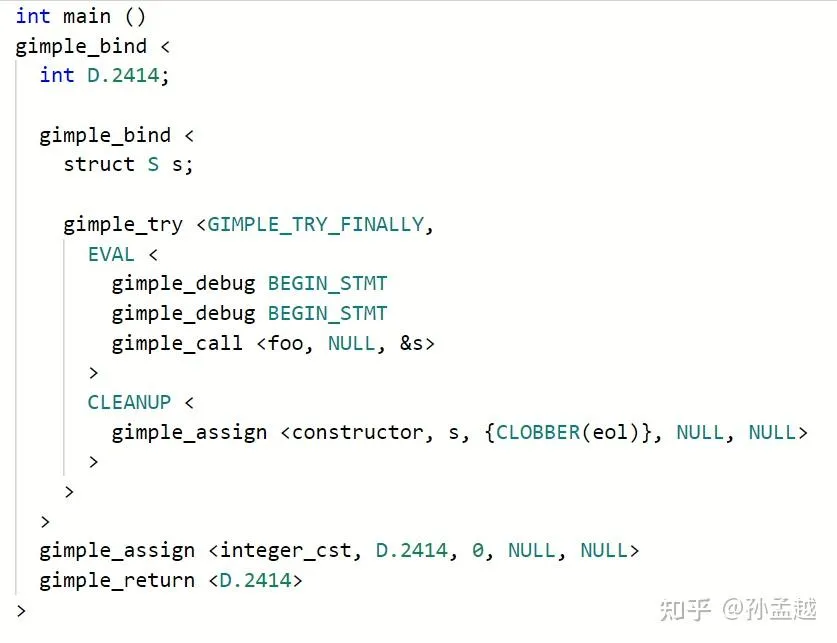

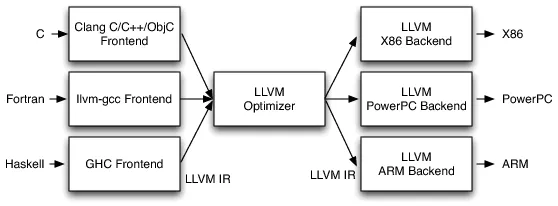

- 中间代码生成:根据语法树生成低级的中间表示。在GCC里叫做GIMPLE,而在LLVM里叫做LLVM IR。(至此编译器前端的任务结束)

- 代码优化:优化中间代码。大家会操作编译器的中间表示,而忽略掉原始的编程语言,不管你是用C还是Rust,优化都会在中间代码上进行。(至此编译器中端的任务结束)

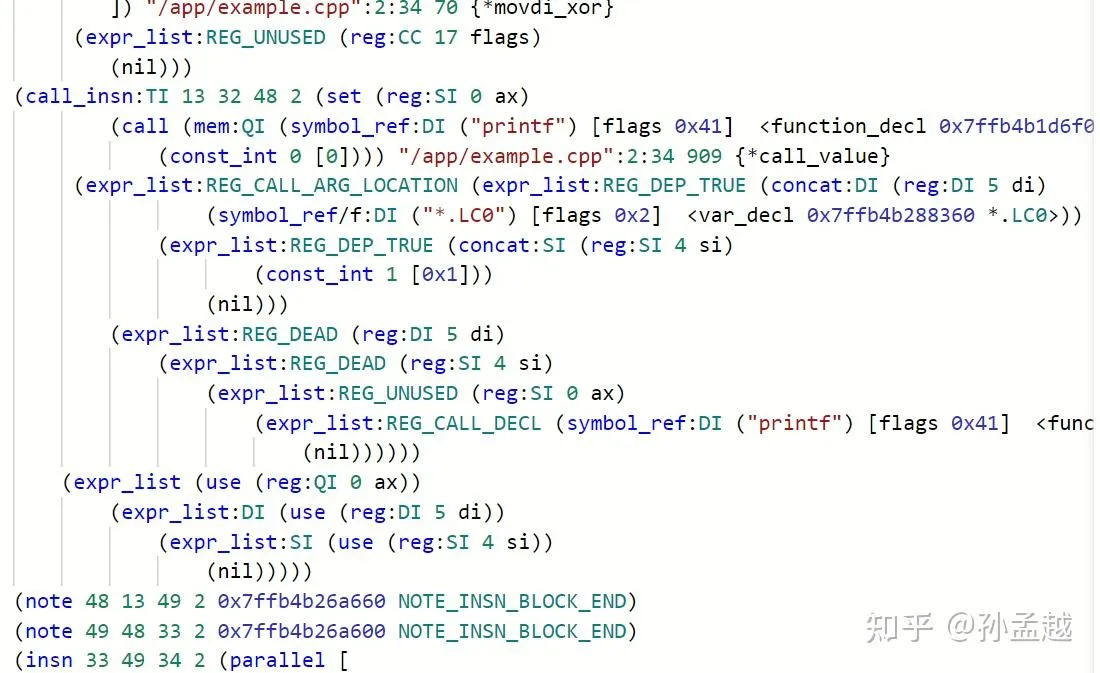

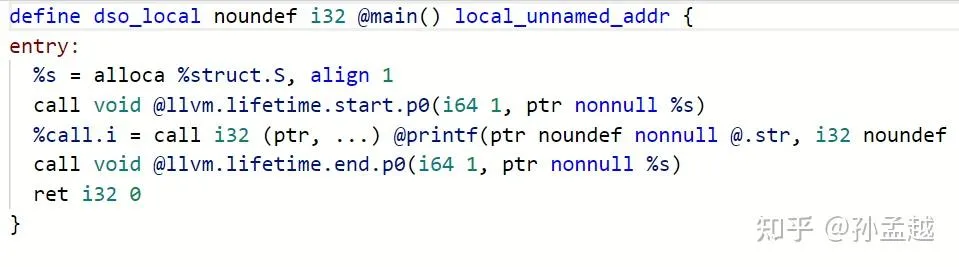

- 汇编代码生成:优化后的重点代码被送到编译器后端,对中间代码进行进一步优化,产生另一种中间代码,在 GCC 里叫 RTL (寄存器转移语言), 在 LLVM 里面则是 LLVM MIR (机器中间表示),最后根据这种中间代码生成平台特定的汇编代码。

这里展示GIMPLE 和更低级的 RTL

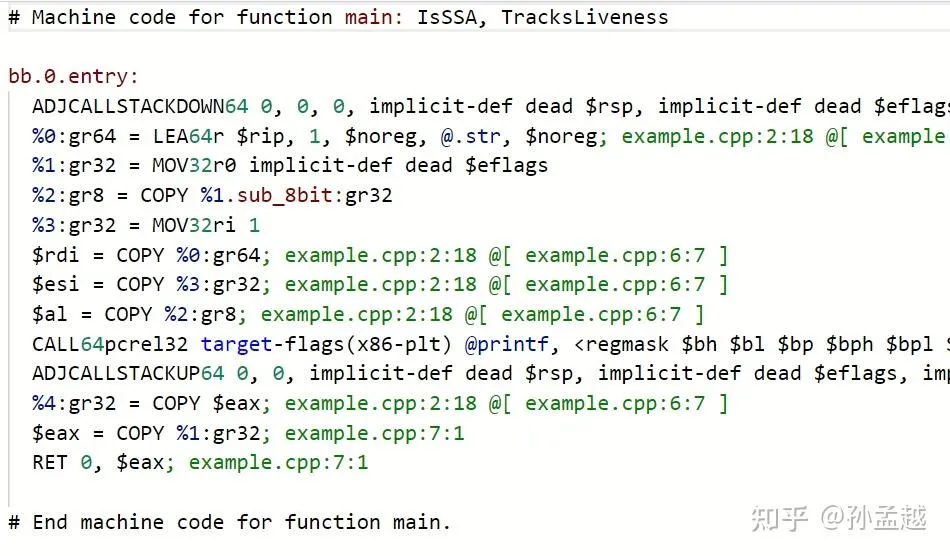

再给大家看看对应的 LLVM IR 和 LLVM MIR 的样子:

(上述图片来自知乎@孙孟越)

在设计理念上,各有千秋

- GCC 和 LLVM 的 IR 设计理念不同。GIMPLE 是高层次 IR,保留较多语言语义,适合前端优化;LLVM IR 更低层次,接近机器表示,适合跨语言和跨平台的优化。

- RTL(GCC) vs. MIR(LLVM):RTL 是 GCC 的寄存器转移语言,偏向传统编译器设计;MIR 是 LLVM 的机器级 IR,设计更现代,优化空间更大。

在做项目的过程中,我们用的最多的是对配置文件(例如json、xml等,讲的好听一点就是DSL,领域特定语言)进行分析,然后执行自定义的操作,那么下面就来看这部分的基础知识。

重新认识编程语言

我们常常听到关于编译器讨论中的前后端这一术语,当然,这与互联网Web开发的前后端不是一回事。

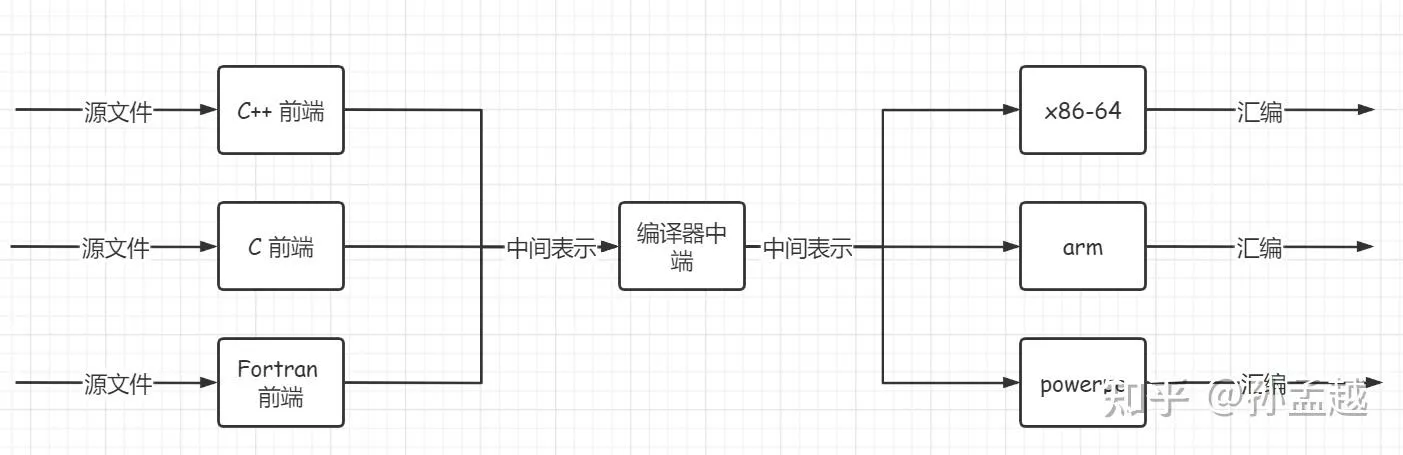

一般情况下我们认为,开发者常用的编程语言由编译器前端负责,计算机读取的汇编代码的由编译器后端负责,通过某种中间表示(IR),将M * N复杂度的问题降低为M + N的复杂度。

忽略掉一个项目文件中各种不同后缀文件(例如.c .h .json .xml)繁杂的用途,按其表达能力,可以分为两种:

- DSL(Domain Specific Language):特定领域语言,比如用来描述数据的 json、用来查询数据的 sql、标记型的 xml 和 html,都属于面向特定领域的专用语言。它们的一个特性就是对于某一种类型的工作非常合适,但是并不具备实现任意功能的能力(没有人会用SQL来写一个软光栅渲染…)

- GPL(General Purpose Language):通用用途语言,也就是我们常说的编程语言。比如 C、JavaScript、Rust,这类语言是 图灵完备 的,你可以用一门 GPL 语言去设计和实现一种 DSL 语言。

TIP虽然很难以置信,但是yaml 是图灵完备的…

不管是为特定领域而发明的各类 DSL,还是图灵完备的 GPL 语言,他们基本都符合 BNF( 巴科斯范式 )。

wiki告诉了我们这BNF是个什么玩意:

BNF 规定是推导规则(产生式)的集合,写为:

<符号> ::= <使用符号的表达式>

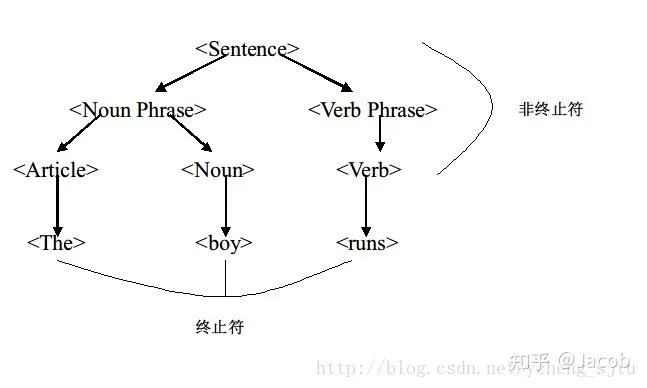

这里的 <符号> 是非终结符,而表达式由一个符号序列,或用指示选择的竖杠 ’|’ 分隔的多个符号序列构成,每个符号序列整体都是左端的符号的一种可能的替代。从未在左端出现的符号叫做终结符。

emmm,似乎跟没说一样。简而言之,BNF 就是一种 上下文无关文法 。

一个相反的例子就是,人类的自然语言是一种 上下文有关文法,我完全可以在这篇文章的末尾加上”以上内容全部都是笔者臆想出来的,仅供参考”来浪费大家的时间。

这些其实都是在 静态层面 上对语言的描述,为了实际执行这些语言,就需要对其进行解析,还原出语言本身所描述的信息结构。这件事,在计算机领域的课程叫《编译原理》,在智能科学与技术的课程叫《自然语言理解》。

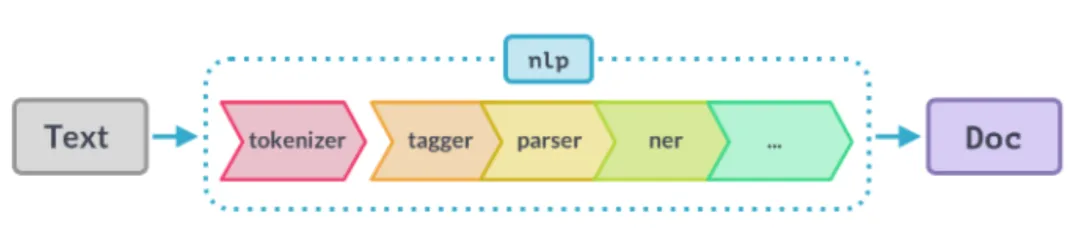

不难看出,两者的流程惊人的相似:

- 都需要先进行 tokenize 处理,编译器做的是 词法分析 (常用工具是 lexer),NLP 做的是 分词(最常见的是 jieba 分词)

- 词法分析的产物是有含义的 token,下面都需要进行 语法分析 (即 parser),NLP 里通常会做 向量化(最常见的是 word2vec 方法)

- 这两步完成后,编译器前端得到的产物是 AST(Abstract Syntax Tree,抽象语法树),NLP 得到的产物是一段话的向量化表示

DSL 是面向特定用途的语言,以 JSON 为例,得到 AST 就已经有完整的信息结构了,在面向对象语言里无非再多一步利用反射将其映射到一个 class 的所有字段里;以 HTML 为例,得到 AST 就已经有完整的 DOM 树了,浏览器已经具备渲染出整个网页所需的大部分信息。

对 GPL 语言来说,编译型语言(例如C/C++ , Rust)目的是生成机器可执行的代码,解释型语言(例如Javascript , Python)的目的是生成虚拟机认识的中间代码。

术语一句话解释

上下文无关文法

从直观上理解,所谓上下文无关文法,指某个单词(word)的含义可以直接理解,而不必考虑其上下文。例如C++中的所有for,都标志”我要开始一段循环了”。

终结符

BNF 中还提到了终结符和非终结符的概念,又该如何理解?

这一点其实可以类比于自然语言(如英语的识别过程)。

回到我们之前的定义上,所谓上下文无关文法,即在进行句子识别时,不用非到终止符才完成识别。

我们读一段C语言代码 for(int i=0;i<nums.size;i++)的时候,想象我们的大脑把它编译成自然语言,读作”对于 i 从 0 开始,当 i 小于 nums 的 size 的时候执行,然后 i ++“,我们不会思考for到底在这里表达什么具体的意思,一旦它出现在我们的视野中,即使用自然语言读出来,我们也会固定地把它读成”对于”,然后开始思考这个循环的逻辑就行了。

NFA/DFA

FA 表示 Finite Automata(有穷状态机),即根据不同的输入来转换内部状态,其内部状态是有限个数的。而 NFA 和 DFA 分别代表 有穷不确定状态机 和 有穷确定状态机。运用子集构造法可以将 NFA 转换为 DFA,让构造得到的 DFA 的每个状态对应于 NFA 的一个状态的集合。

编译器前端执行流程

首先预处理器插入新的文本,然后词法分析器(lexer)生成终结符,而语法分析器(parser)则利用自顶向下或自底向上的方法,利用文法中定义的终结符和非终结符,将输入信息转换为 AST(抽象语法树)。

之后,parser 进一步还会调用不同的子模块进行 语义处理 ,主要是如下这些:

- 处理函数/变量的声明. 在文件

gcc/cp/decl.cc,gcc/cp/decl2.cc之中. - 处理模板 (parameterized types). 在文件

gcc/cp/pt.cc之中. - 函数调用以及重载决议. 在文件

gcc/cp/call.cc之中. 我也写过一篇关于函数重载的文章, 其机制非常复杂. - 名字查找. 在文件

gcc/cp/name-lookup.cc之中. - 类的处理. 在文件

gcc/cp/class.cc之中. - 类型检验, 比如检查是不是完整类型. 在文件

gcc/cp/typeck.cc之中. - 语义检查, 比如不可使用 private 函数等. 在文件

gcc/cp/semantics.cc之中. - coroutine 功能. 在文件

gcc/cp/coroutine.cc之中.

最后产出IR中间代码,前端部分就结束了

编译器后端执行流程

下一步是把 AST 变成 GIMPLE, 这个过程叫 gimplify。在这里会做一些耳熟能详的优化,包括删除死代码,分支预测(CPU中经常用的概念),向量化,循环优化等。不同的优化选项, 比如 O1 O2 O3就是在这一部分生效。给编译器传递一个 -fdump-tree-all 的选项, 它就会 dump 出 GIMPLE(SSA) 结果。

下一步, 就是从 GIMPLE 到 RTL 。这里涉及到一些, 像是寄存器分配、合并指令、去除死代码、去掉无意义的 jump、指令重排之类的 pass。给编译器传递 -fdump-rtl-all 的选项可以打印出全体 RTL pass 的输出。

编译体系

这里我直接引用孙孟越大神的原话,很有启发性:

2023 年的我对 build system 有了更加深刻的认知, 在这里稍微介绍一下.

首先, 需要有个东西, 他去管理该编译哪些东西, 很多时候不需要编译每一个翻译单元. 这个系统的典型例子就是 GNU Make. 当你提供了一个 build script, 告诉他应该怎么正确的编译以后. 他就可以根据这个 build script 实现正确的增量编译方案.

但是这个 build script 从哪里来呢? 于是有了更进一步的抽象. 现代 C++ 中, 最广泛采用的就是 CMake. 典型应用就是 CMake 分析你告诉他的一些关系, 然后计算出 build script, 再交给像 GNU Make 这种工具去 build.

说回 GCC 这个项目, 它用的就是 GNU Make, 但由于它的诞生时代, 他用的是 Autoconf 输出 Makefile, 也就是 Autoconf + GNU Make. 像 LLVM 这种更现代的项目, 它用的就是 CMake 输出 Ninja build script. 默认用的是 CMake+Ninja 的组合.

Build system 的核心在于高效管理编译过程,避免重复工作。像 GNU Make 这样的工具,通过解析 Makefile,基于文件时间戳或内容哈希判断哪些文件需要重新编译。这种增量编译极大提升了开发效率,尤其在大型项目中。

同时,手动写 Makefile 是痛苦的,尤其是复杂项目。CMake、Autoconf 等工具的出现,将开发者从繁琐的脚本编写中解放出来。

Ninja 是一个专注于速度的 build system,相比 GNU Make,它的语法更简单,执行效率更高。CMake + Ninja 的组合在 LLVM 等项目中流行,因为 CMake 提供了强大的配置能力,而 Ninja 则优化了实际构建过程。

也就是说,Build system 的本质是 依赖管理和增量编译 。它需要解决以下问题:

- 正确性 :确保所有依赖正确解析,编译顺序无误。

- 效率 :通过增量编译(只重新编译修改的部分)减少构建时间。

- 可维护性 :降低配置复杂度,适应不同平台和项目规模。

此外,C/C++的编译器急需与语言生态的整合 ,Rust 的 Cargo 集成了构建、包管理和测试,用了就知道有多舒服。Conan和vcpkg或许在C++上做得并不出众。