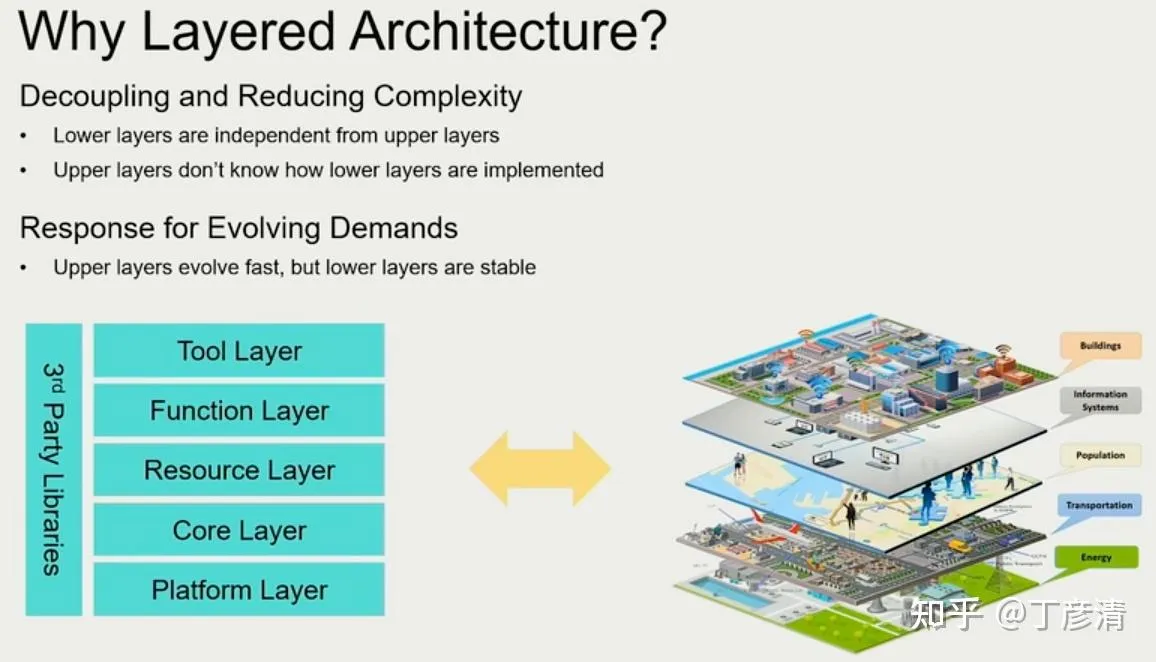

按照 GAMES104 介绍的架构,一般按照这样的层次来构建:

工具层

功能层

资源层

核心层

平台层功能调用基本上是自上而下(上层调用下层)

NOTE“如同所有软件系统,游戏引擎也是以软件层(software layer)构建的。通常上层依赖下层,下层不依赖上层。当下层依赖上层时,称为循环依赖(circular dependency)。在任何软件系统中,循环依赖都要极力避免,不然会导致系统间复杂的耦合(coupling),也会使软件难以测试,并妨碍代码重用。对于大型软件系统,如游戏引擎,此问题尤其重要。“

平台层

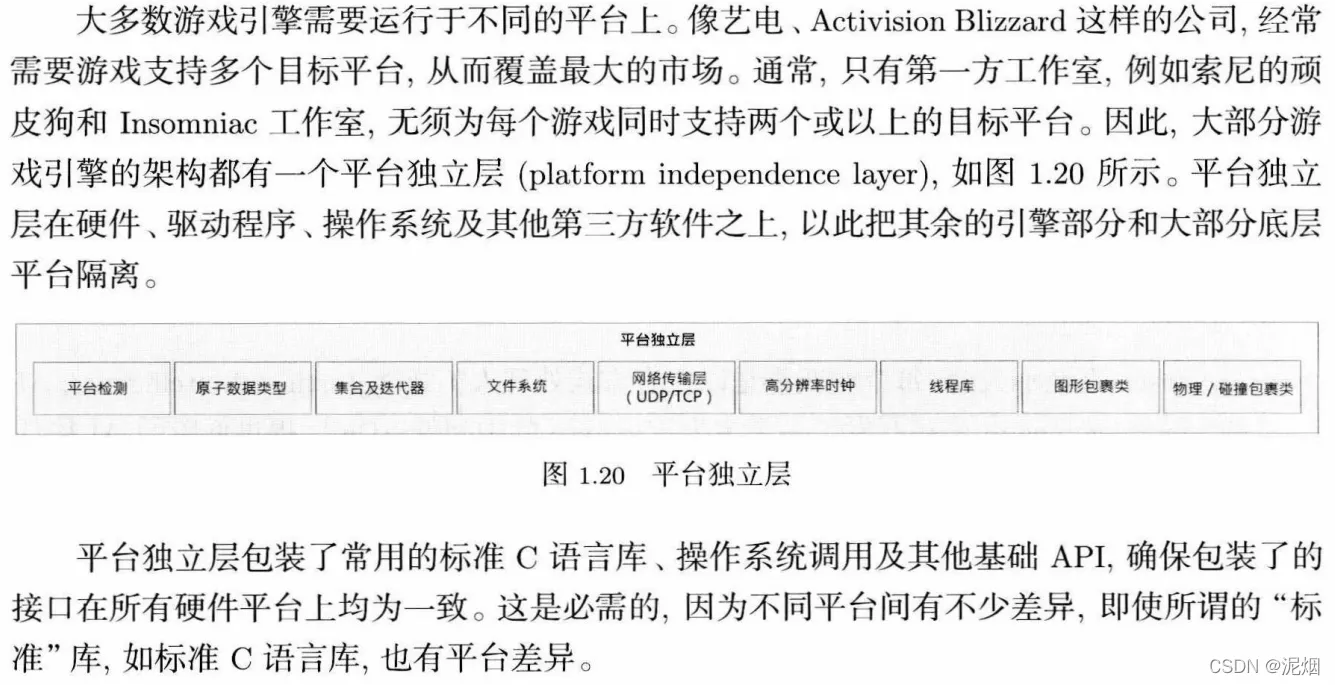

上层的架构庞大而复杂, 而用户的使用环境/设备多种多样(PC/MAC… 键鼠/手柄/体感…)

因此平台层需要保证可移植性

Game Engine Architecture by Jason Gregory节选:

这一层要考虑的地方只多不少,一些细节问题是非常折磨人的。

以文件系统为例,如果我们要同时支持从MacOS,Linux,Windows下获取当前可执行文件的路径,我们必须这样写:

std::filesystem::path PlateForm::getExecutablePath() noexcept

{

#ifdef __linux__

char buffer[PATH_MAX];

ssize_t len = readlink("/proc/self/exe", buffer, sizeof(buffer) - 1);

if (len != -1)

{

buffer[len] = '\0';

return std::filesystem::path(buffer);

}

#elif _WIN32

char buffer[MAX_PATH];

GetModuleFileNameA(NULL, buffer, MAX_PATH);

return std::filesystem::path(buffer);

#elif __APPLE__

char buffer[PATH_MAX];

uint32_t size = sizeof(buffer);

if (_NSGetExecutablePath(buffer, &size) == 0)

{

return std::filesystem::path(buffer);

}

#endif

return std::filesystem::current_path() / "RealmEngine";

}类似这段代码,如果是网络传输等其他模块,或者是Switch这类非常规的操作系统,这部分要考虑的细节应该会更多。

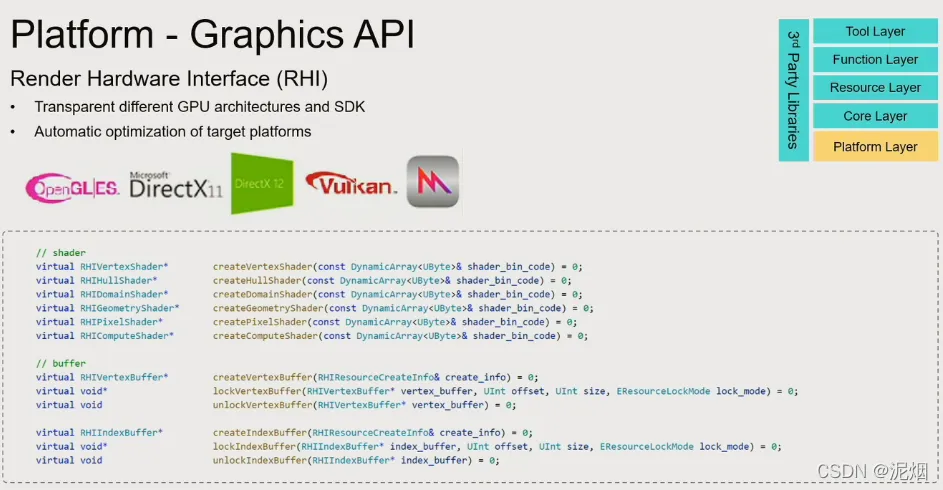

除此之外,我们有时候也会把图形API列入平台层,毕竟不同平台对图形API的支持也不同,我们不可能在Linux上用DX12来渲染。

Piccolo引擎的做法是引入RHI(Rendering Hardware Interface),利用虚函数对Vulkan API进行封装。尽管RHI似乎并不是业界所推崇的做法,因为许多图形API的概念差别太大,强行适配同一套RHI,很容易就会陷入过度设计的陷阱。

现在更加推荐的是在图形API这一块再进行一次分层。

例如类似这样(此部分由 AI 生成)

平台抽象层 (Platform Abstraction Layer, PAL):

- 职责: 隐藏操作系统和硬件平台的差异。

- 内容: 窗口创建、线程管理、内存分配、文件操作等。

- 目的: 让RHI代码可以跨平台运行。

设备抽象层 (Device Abstraction Layer, DAL):

- 职责: 管理物理渲染设备(例如:GPU)。

- 内容: 设备创建、设备选择、驱动程序管理、设备信息查询等。

- 目的: 允许RHI在不同的GPU硬件上运行,并提供对GPU硬件能力的查询接口。

上下文管理层 (Context Management Layer):

- 职责: 管理渲染上下文(例如:Direct3D 的 Device Context 或 Vulkan 的 Command Buffer)。

- 内容: 上下文创建、上下文切换、资源绑定、命令记录等。

- 目的: 提供一个统一的接口来控制渲染命令的执行。

资源管理层 (Resource Management Layer):

- 职责: 管理渲染资源(例如:纹理、缓冲区、着色器等)。

- 内容: 资源创建、资源销毁、资源更新、资源绑定等。

- 目的: 提供一个高效的资源管理机制,例如资源池、引用计数等。

命令列表层 (Command List Layer):

- 职责: 管理渲染命令列表 (Render command list)。

- 内容: 记录渲染命令、优化命令列表、执行命令列表等。

- 目的: 允许将渲染命令批量提交到 GPU,提高渲染效率。

着色器抽象层 (Shader Abstraction Layer):

- 职责: 管理着色器程序。

- 内容: 着色器加载、着色器编译、着色器变量绑定等。

- 目的: 提供一个统一的着色器管理接口,例如支持不同的着色器语言(HLSL、GLSL 等)。

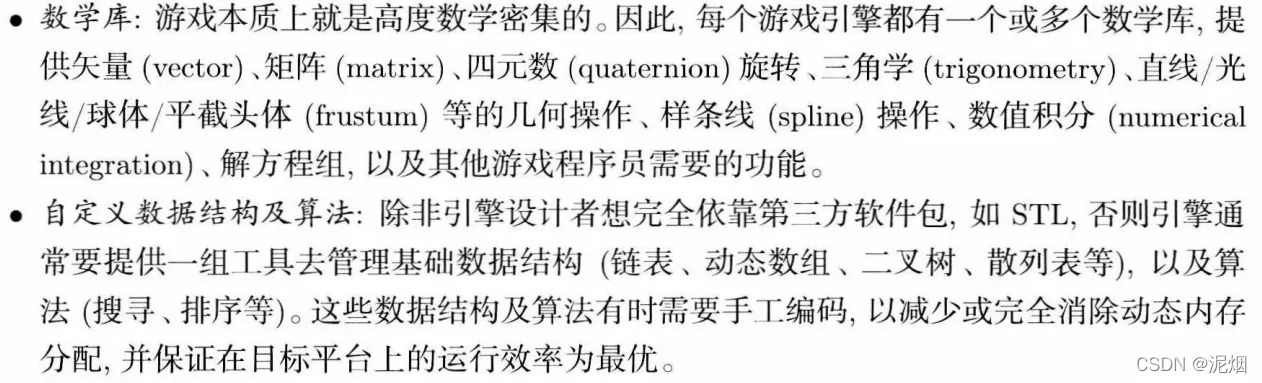

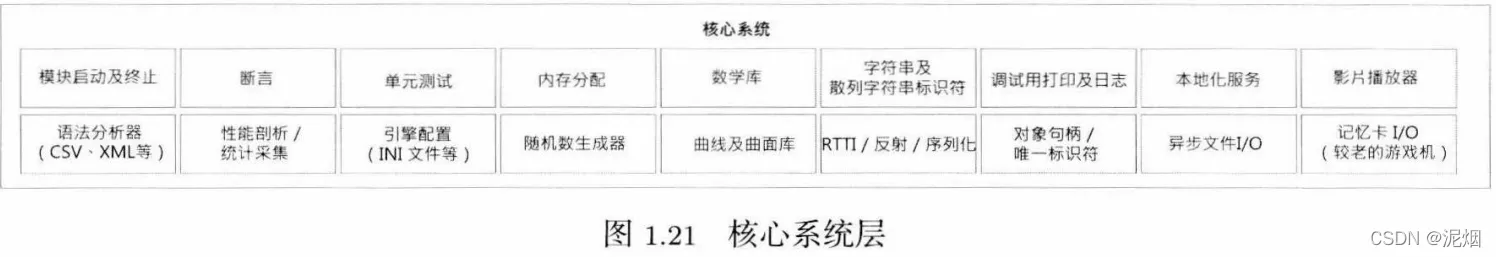

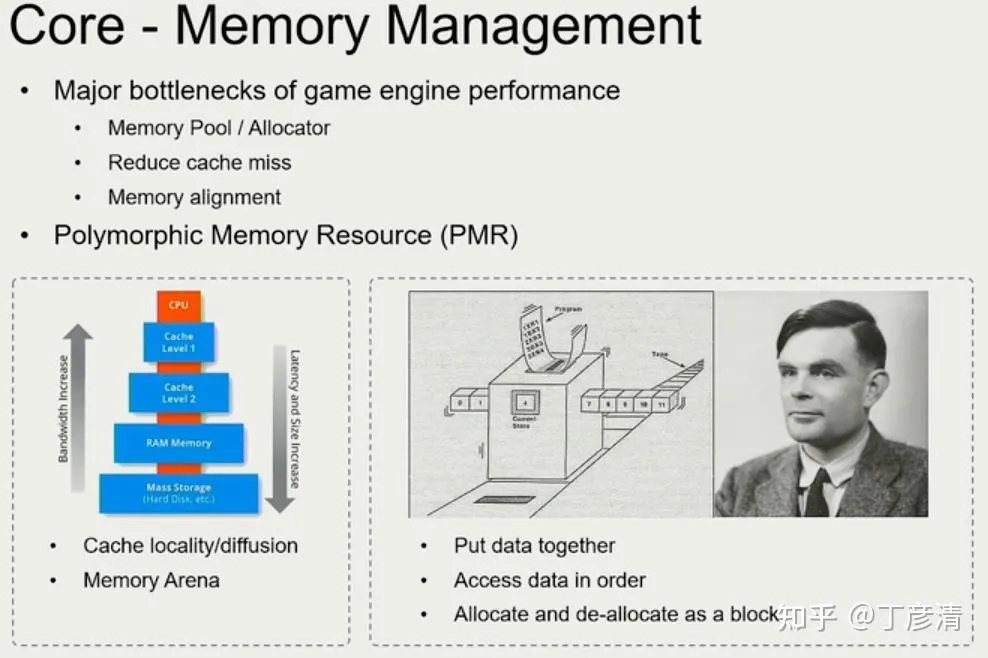

核心层

游戏引擎以及其他大规模复杂C++应用软件,都需要一些有用的实用软件, 这类软件称为核心系统(core system),也就是调库。

常见功能:

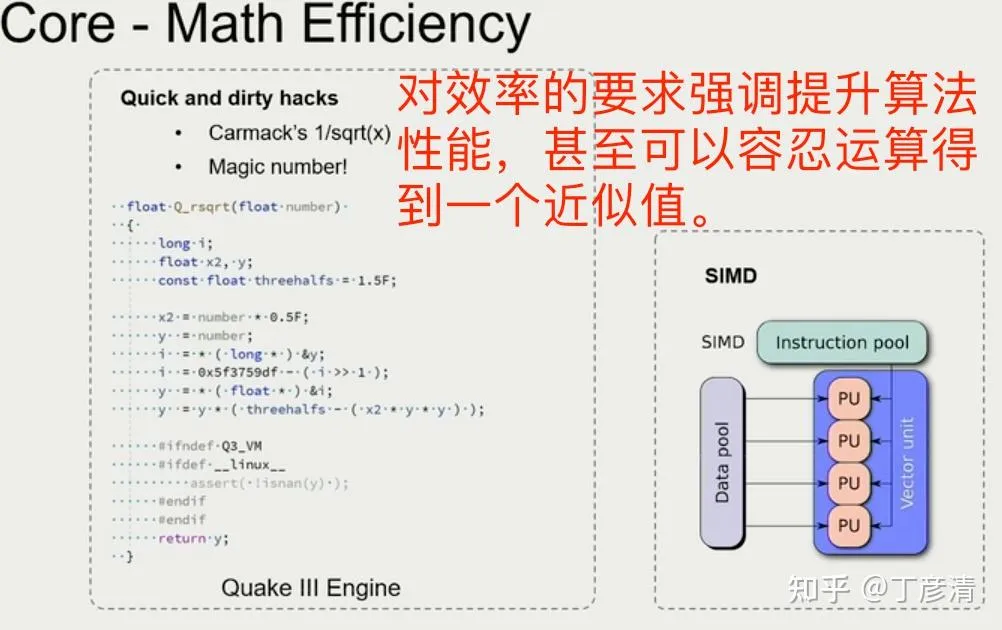

游戏引擎对于底层的效率非常高, STL并不足以满足, 设计者往往会写一套适配的数据结构。

除此之外,内存管理(Memory Management)很重要,游戏引擎的开发与操作系统开发有些类似。

提升CPU、内存效率的三个要点:1.把数据集中存放;2.按照顺序结构排列;3.输入输出以批处理的形式进行。

core层是引擎的核心,对代码质量要求极高(安全、效率),所以我这样的萌新也就只会到处调库了…

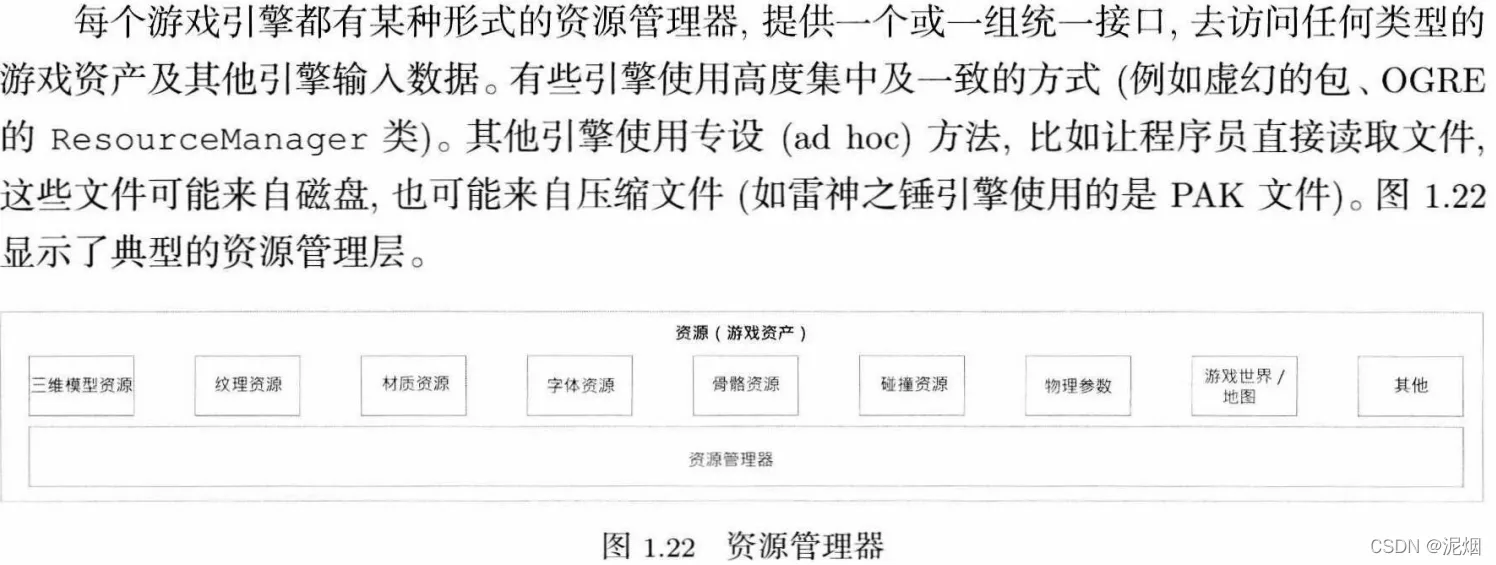

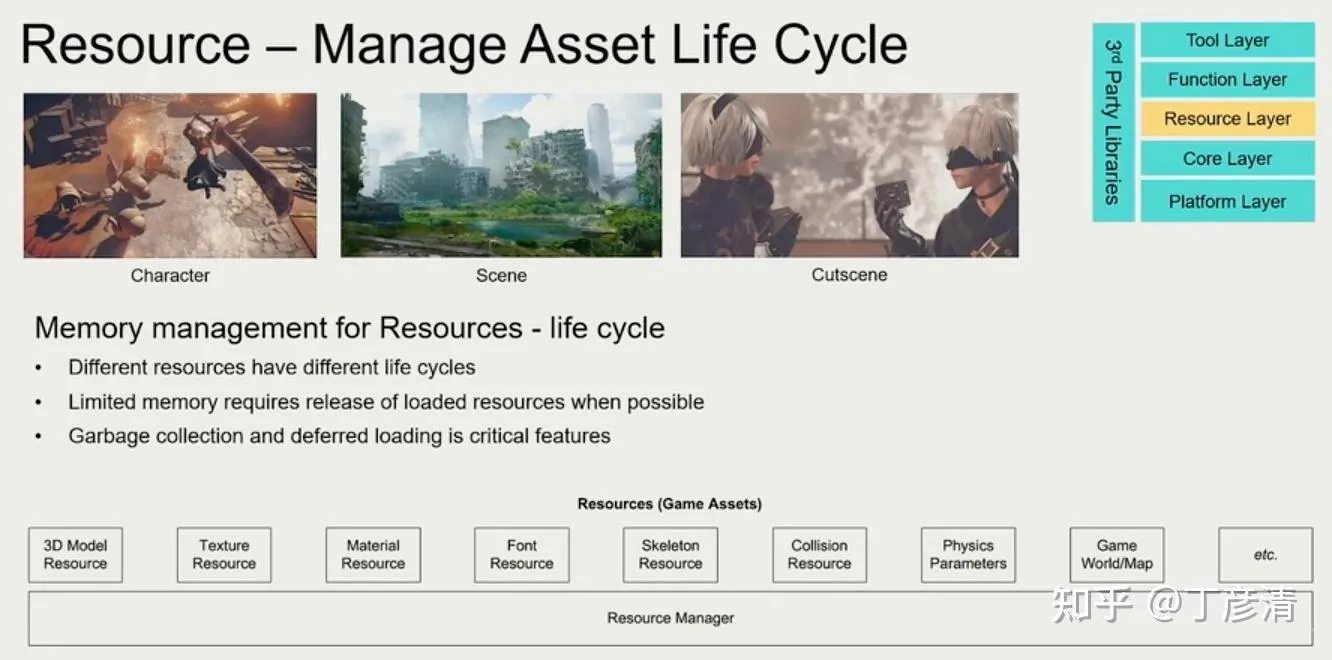

资源层

这里我们要区分两个关键的概念:资源(Resource)和 资产(Asset)。

资源导入

这一部分不是资源层,是工具层!

一般认为,资源是类似PNG,JPG图片,FBX模型,WAV音频等等,这些直接下载到我们磁盘中的资源。

把资源转变成资产的过程,我们称为导入(Import),这个过程经历了:

磁盘资源(二进制/文本,由操作系统的文件系统管理) - >

内存资源(存储在我们编写的导入工具程序所管理的内存块中,由于数据结构的问题,只适合读写和整理,并不适合用于渲染和配置)- >

已管理的磁盘资源(内存资源序列化后的文件 + 一个可选的meta文件,如果内存资源的元数据已经被记录在序列化文件的某一段中,这个meta文件就可有可无了)

打个比方,我们不会每次都去读取一个臃肿的FBX文件的全部内容,一个FBX文件是非常臃肿的,我们需要加载模型作为一个静态物体来渲染的时候,根本就不用加载FBX文件的动画资源,也就是说导入的过程就是在对原始资源(Raw Resource)进行整理和分块,变成我们引擎自己管理的资产。

然后实际应用时,例如我们要渲染我们的FBX模型,只需要加载(Load)资产(Asset)就可以了。

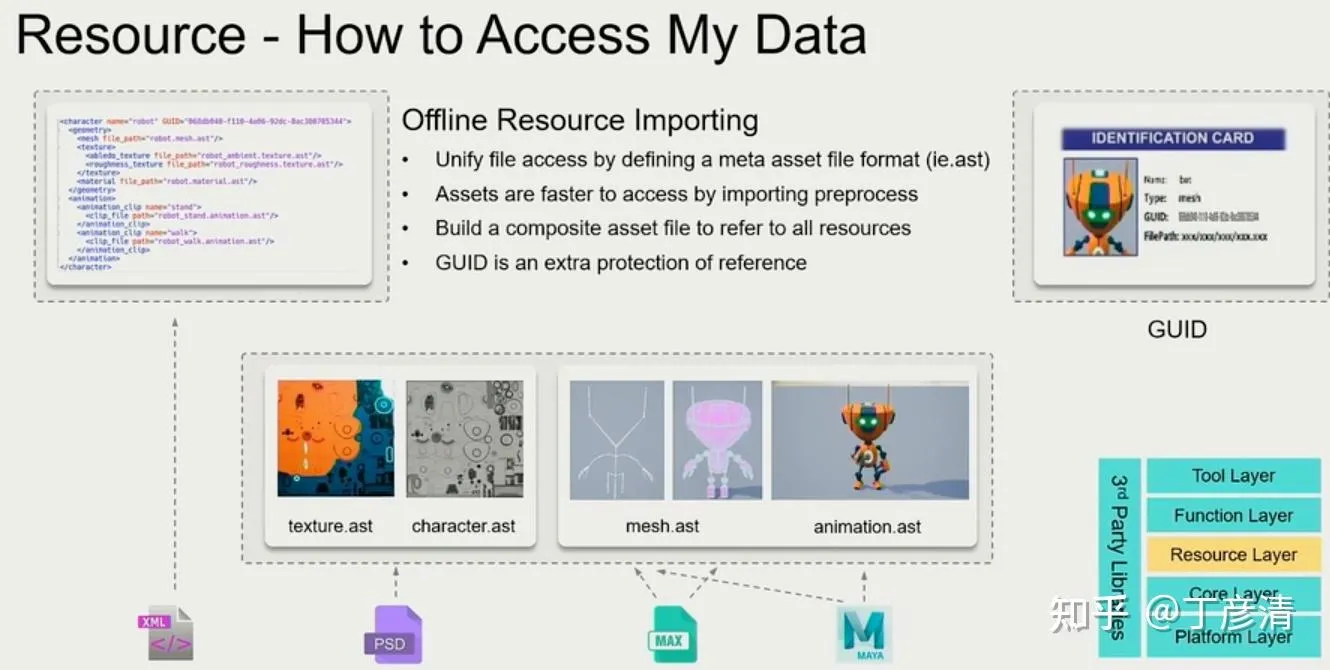

资产加载

游戏引擎最核心的功能就是数据之间的关联。游戏工程文件中会给每一个asset配置一个全局的独一的文件识别号(global unique identify,可以不依据文件的位置查找它),与通过路径查找文件不同。

这样做的原因,一方面是出于对资源再整理的考虑,另一方面是处于对数据关联的考虑,毕竟有了一个GUID,设计编译时的反射序列化就得心应手了。

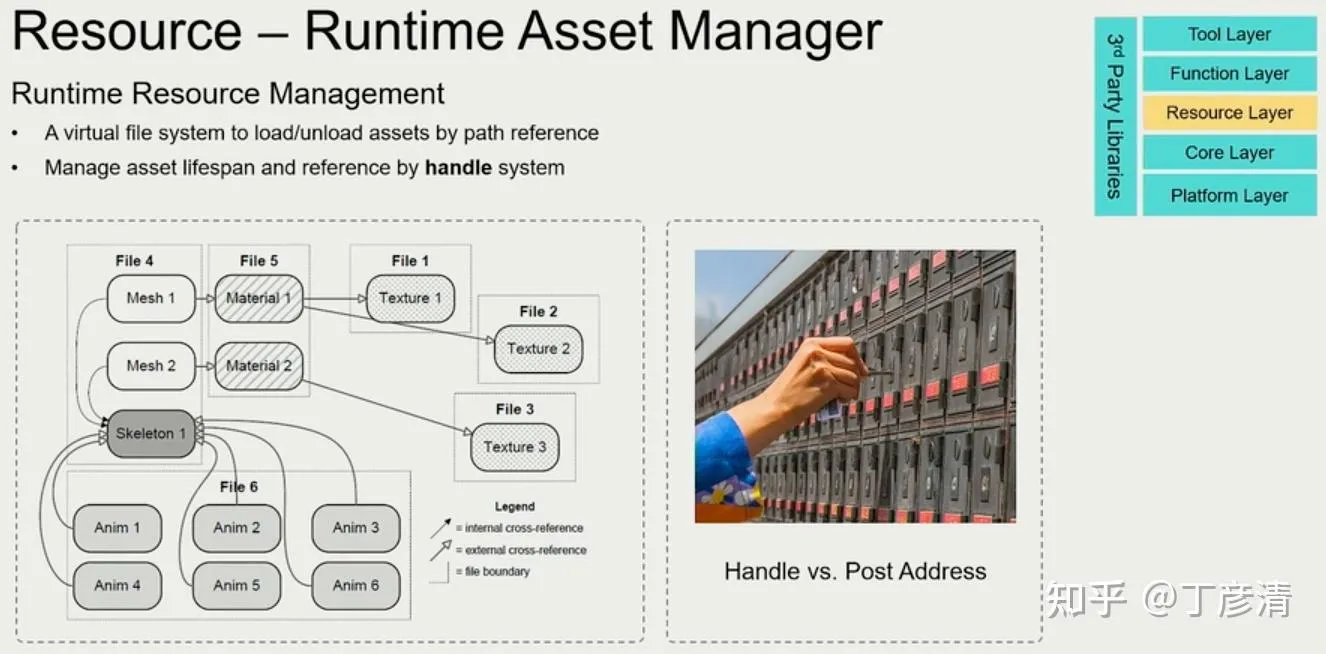

那么咋管理呢?使用资产管理器(Runtime Asset Manager),其中handle system 在资产查找中起重要作用。

资源层的核心功能之一是管理资产(asset)的生命周期,资产会随着玩家游戏进度不断的加载和卸载,处理不好会对游戏运行造成问题。

在设计上我们可以分离实际的资产加载(使用资产池,保证重复加载时有一个强大的缓存)和资产管理(使用资产池暴露的句柄handle或者描述符Description)

当然,这个部分就属于是运行时的概念了,所以还需要合理地管理它的生命周期。

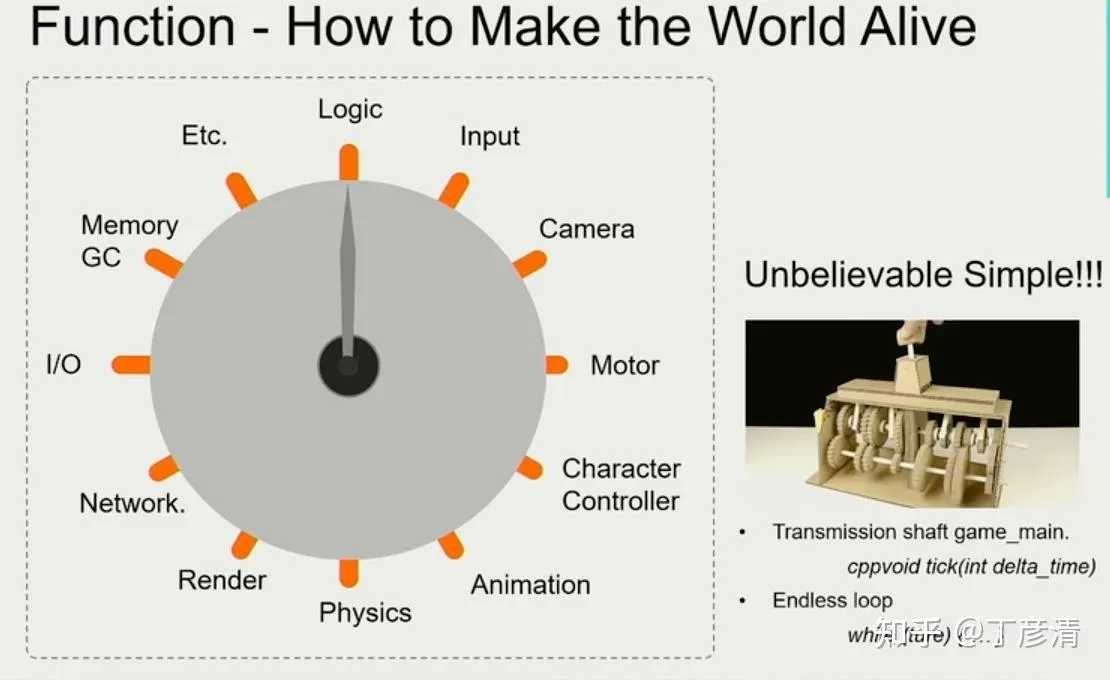

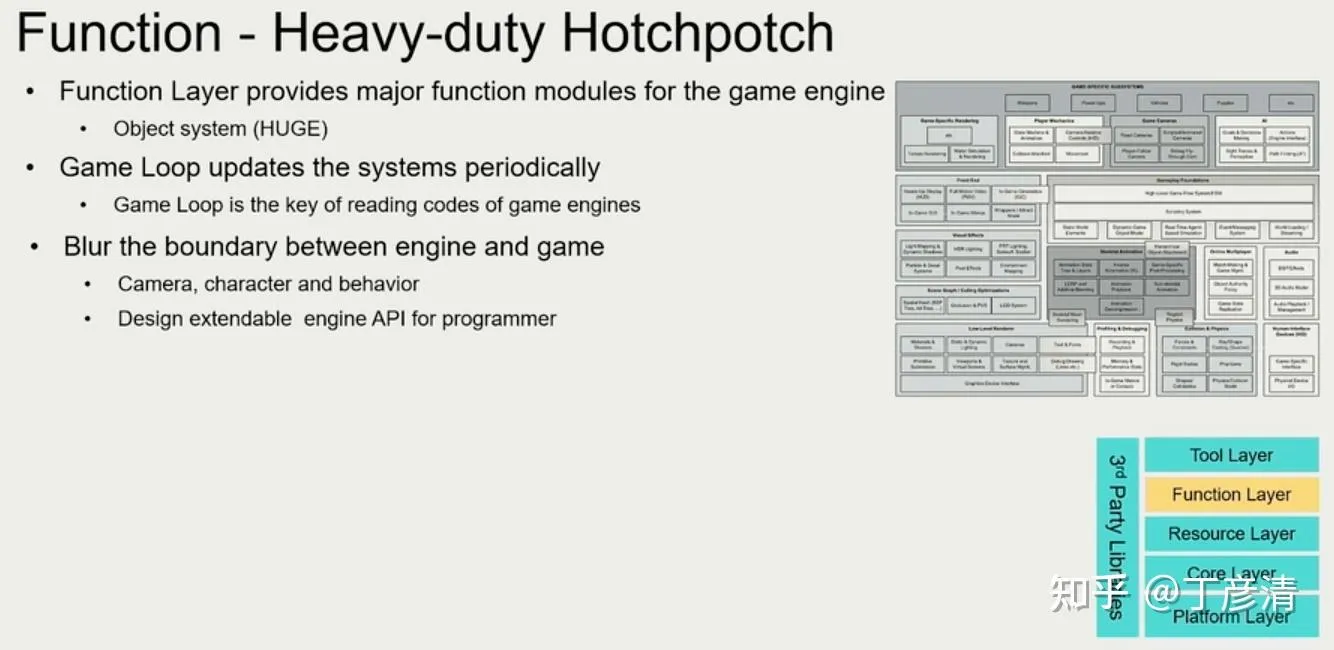

功能层

到这一部分,我们就需要编写数量庞大的应用代码了。

Piccolo引擎把近乎全部的(除了资源管理和场景编辑器)的实际内容全部放在了这个部分,包括一个庞大的Vulkan渲染器。

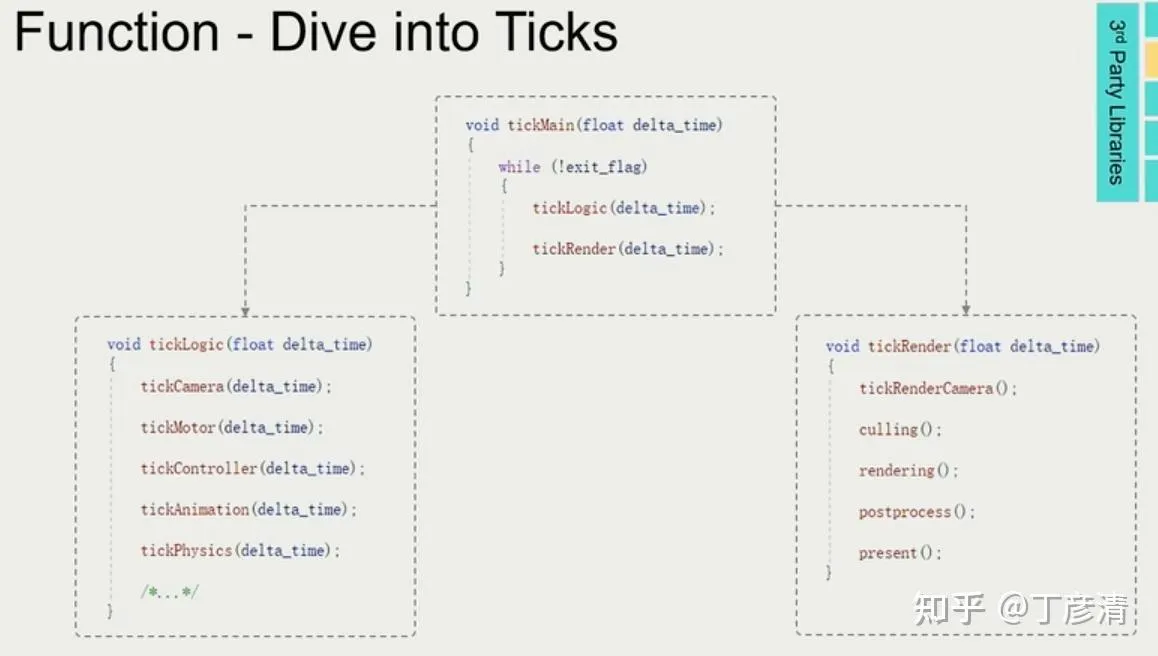

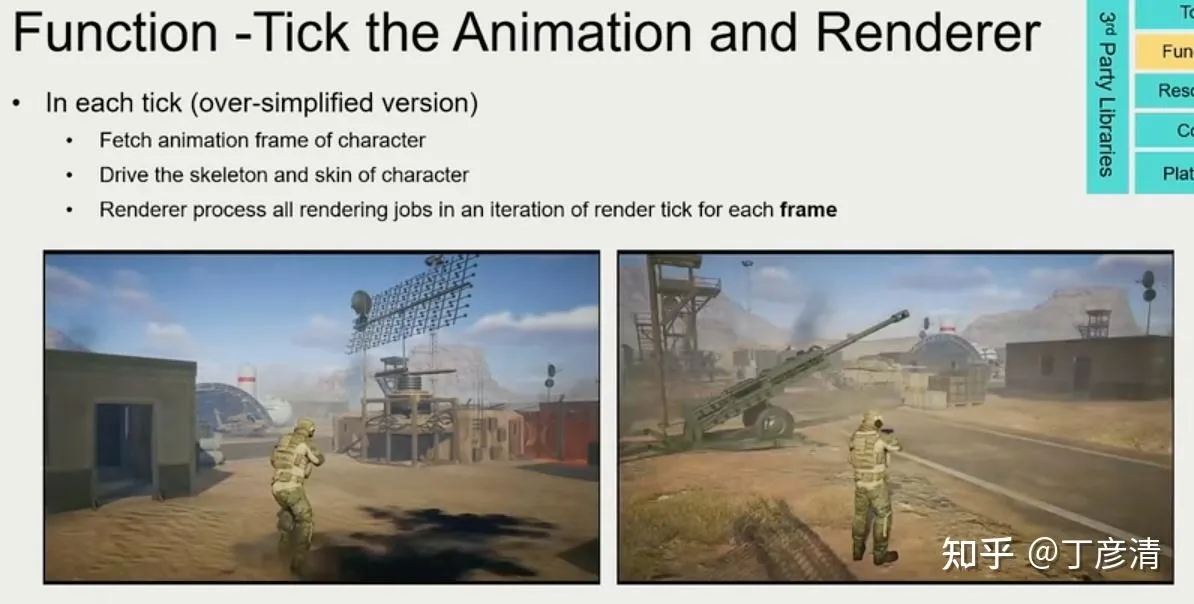

这一层是游戏引擎实际在Runtime的部分,你可以理解成一个有很多辅助方法的main函数,它管理着众多的Tick,例如游戏逻辑的Tick,渲染器的Tick,输入系统的Tick。但是这个假想的main函数是不存在的,因为游戏引擎最后的运行逻辑应该有被设计的游戏本身来负责,引擎只负责提供API,它是不会实际运行起来的。

TIPUnity和Unreal这种商业引擎运行的部分是Editor,也就是场景编辑器,并不是游戏引擎在运行,你可以认为场景编辑器是一个用游戏引擎API编写的程序,它有一个叫做打包的方法,可以把自己不需要的内容全部剔除(比如拖拽编辑功能),留下实际让游戏运行的代码+一些meta文件,指导编译器重新对自己编译,得到一个最小化的游戏程序。

我的个人引擎设计上,沿用了最简的设计方案:LogicalTick+RenderTick。

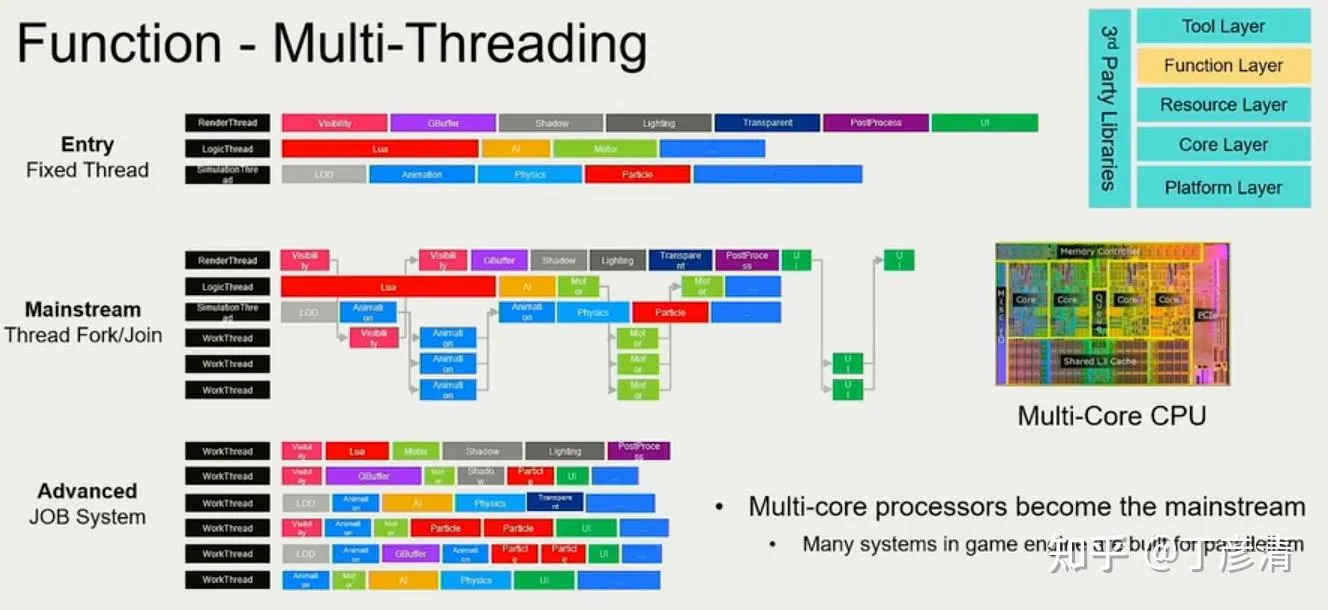

这一部分还会涉及到CPU和GPU的多处理,能把这个部分写得明明白白,在我看来,应该算是这个行业的大佬了吧。

很多引擎在这个层次的大量代码,是非常值得游戏开发者阅读的,例如动画、AI、物理模拟、渲染、粒子系统等等很多非常经典的游戏系统,都是在这个层面上开发的。

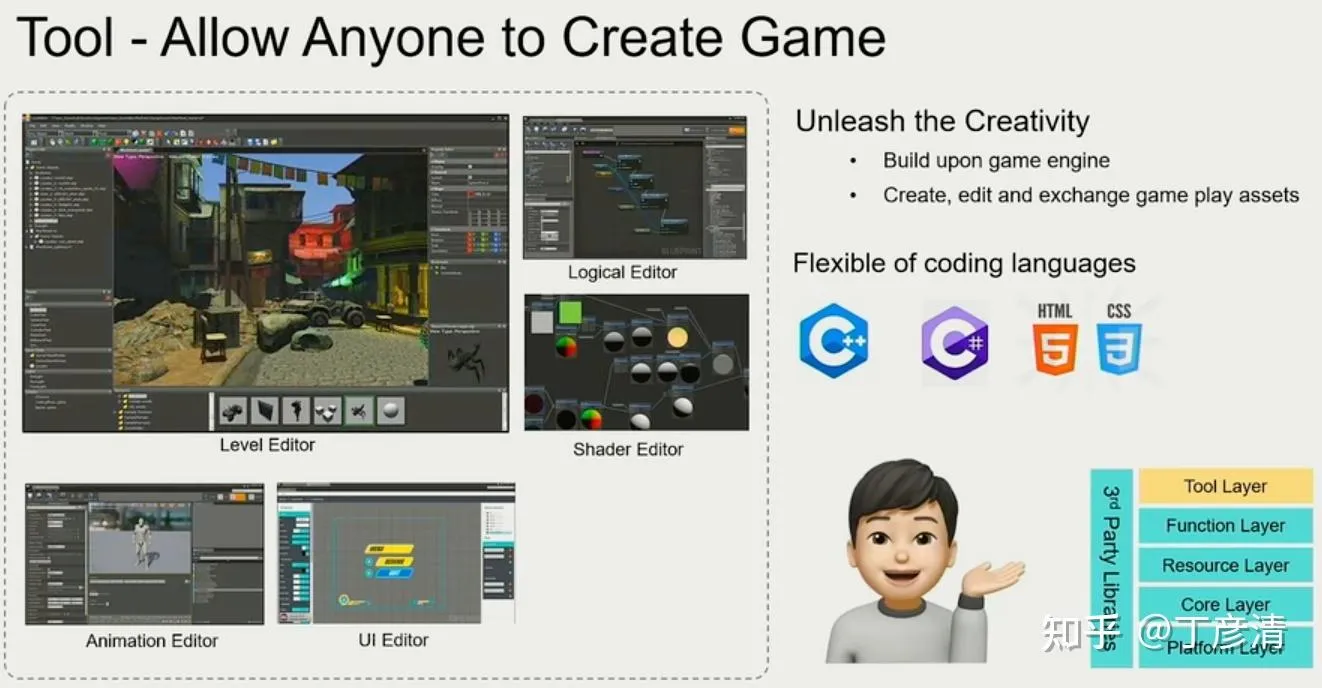

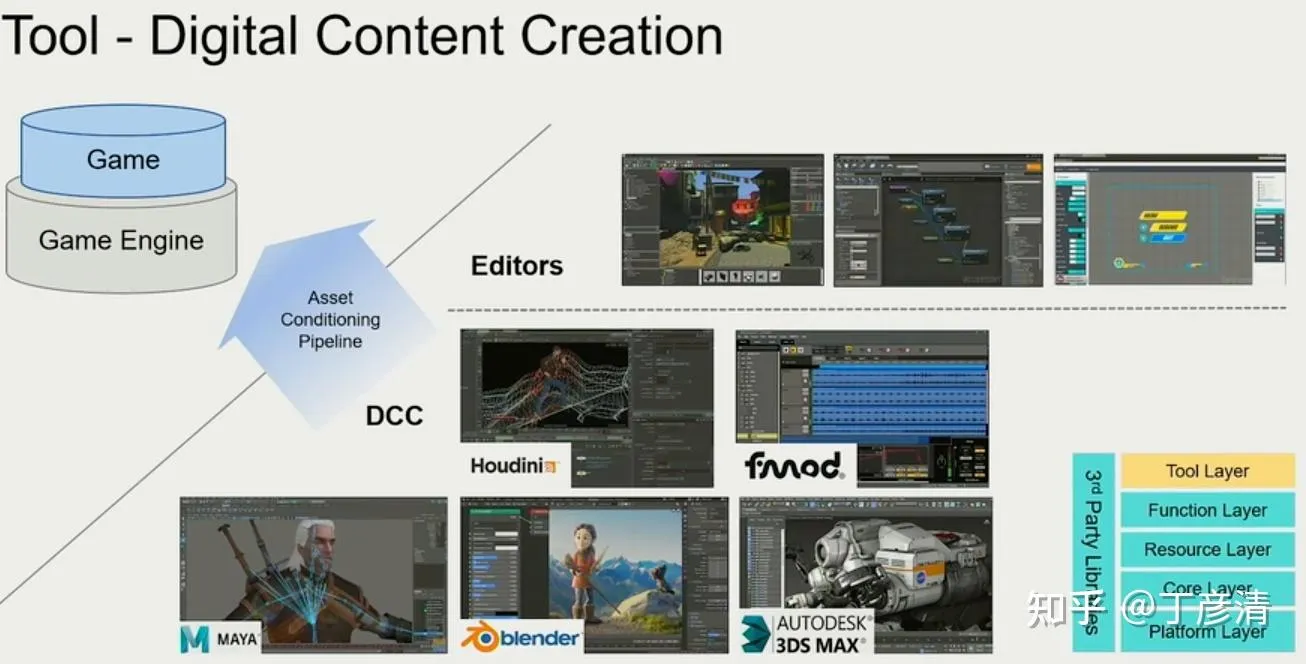

工具层

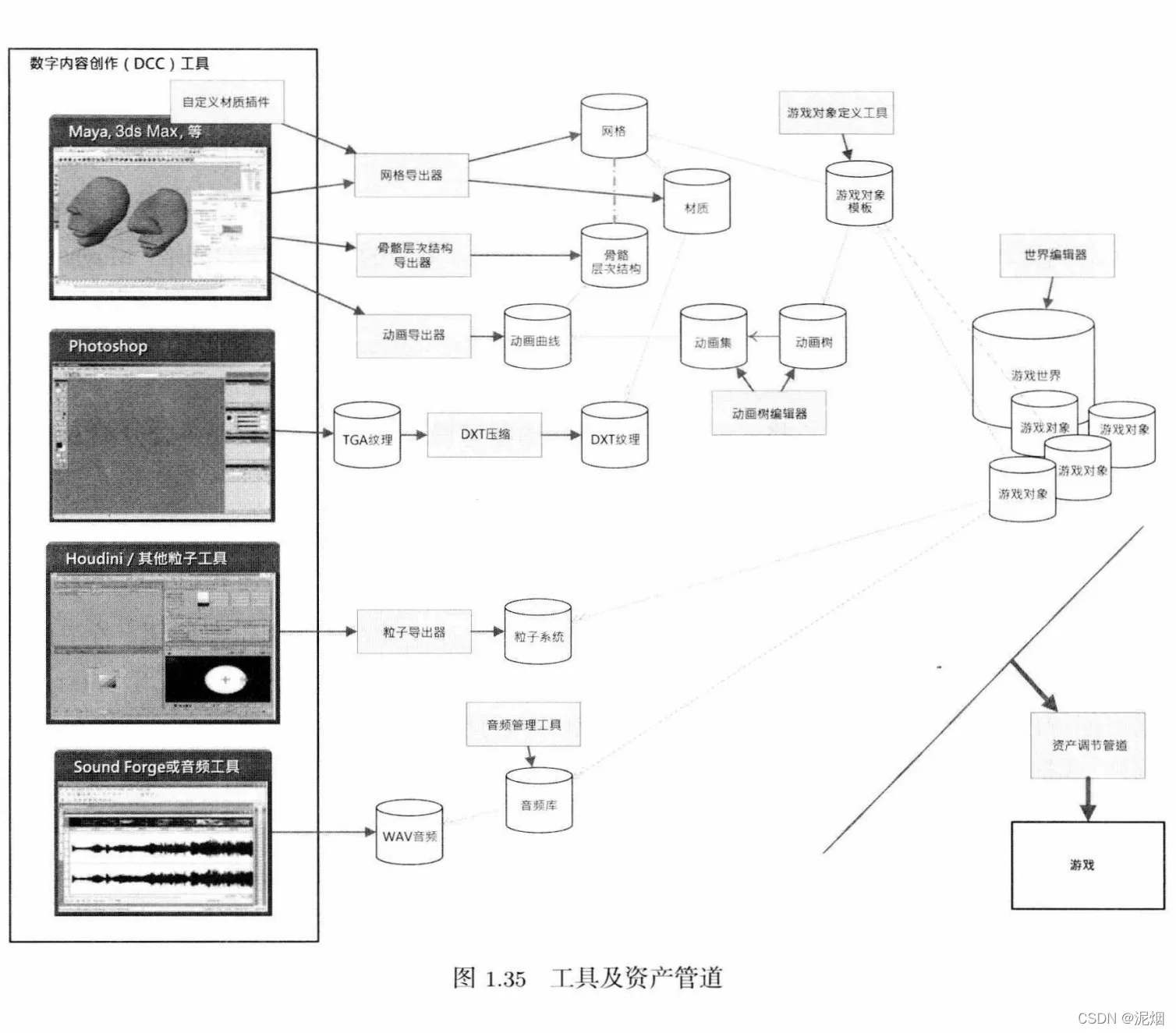

游戏引擎中的最大的一个工具层,就是Editor,我们的游戏编辑器。当然,很多DCC工具也可以算作工具层。

最常用的工具:

Editor编辑器,DCC工具(Blender等),资源导入管线(也就是我们在资源层介绍的)。

这一层基本与Runtime是离线的,也就是说假如我们只有Runtime的代码,也可以做一个游戏,只不过写起来很累。一些meta数据搞不好还要自己手敲,听起来就不现实。

如果想要实际看看没有Editor的游戏引擎长啥样,可以看看Panda3D。当然,没有Editor不等于没有工具层,Panda3D实际上还是暴露了很多用来优化开发流程的工具。

为什么要分层?

这一部分我就不多赘述,直接看图吧。